こんにちは~

事務の武田です

最近暑かったり寒かったりする日が多く体調を崩されて来局される患者様が増えています。

日中は汗をかく程暖かなのに、帰りは肌寒かったりするので風邪をひいてしまいがちです。

だんだんと秋らしくなりますので、皆さん体調管理にはお気をつけ下さい

さて今回は、シソの収穫をしましたので紫蘇についてご紹介します!

よく見ると大葉と紫蘇って見た目が同じですよねwwww

大葉とは青紫蘇の別名で、つまり紫蘇そのものだそうです。

「青紫蘇」は茎・葉ともに緑色のシソで葉と実は香りがよく、食用に使われます。

「紫蘇」には、「青紫蘇」と「赤紫蘇」の2種類があり、このうち「赤紫蘇」は茎も葉も赤紫色をしたシソで、梅干の色づけ等に使われます。

呼び名が違う理由は、昔青ジソを販売するにあたって、シソの芽と葉の区別が必要となり、葉が大葉と名付けられ、その呼び方が現在も続いているそうです。

ちなみに青ジソの葉を束ねて大阪の市場に出荷したのが始まりだそうで、このとき、販売するために考えられた商品名が「オオバ」だったそうです。

関西では大葉というので、関西と関東の呼び方の違いだと知っておもしろかったです

★シソの名前の由来★

中国、三国時代に一人の少年が蟹をむさぼり食べて、ひどい食中毒になりました。そこで旅の名医が置いて行った葉を与えたところ、命が蘇ったそうです。その葉を「紫蘇」(しそ)と名付け、以来、魚や蟹の毒を消すものとして重用されるようになりました。

●梅干しはなぜ赤くなる?

赤じその赤い色素はシソニンと呼ばれていますが、このシソニンは酸と反応して赤色に発色する性質があり、これをうまく利用したのが、梅干しです。梅干しにはクエン酸が大量に含まれていて、このクエン酸とシソニンが反応し合って、美しい赤い色になるのです。

●ゆかり

梅干しといっしょに漬けるか、塩漬けにした赤じその葉を、乾燥させ、細かく刻んで粉末にあいたものです。ふりかけにするとおいしく、食欲も増進させ、血行もよくなると言われています。語源は、しその色の紫色を「縁(ゆかり)の色」と呼んだことに由来します。古今集に「紫の一本ゆゑに武蔵野の草は皆がらあはれぞと見る」という読み人知らずの歌があり、この歌から紫色は「縁の色」と言われるようになったそうです。

★紫蘇(しそ)の特徴★

しそは、古くから日本に自生する「和風ハーブ」で香りは食欲をそそり、ミネラルやビタミンなどの栄養価も豊富です。

古くから色々な薬効が認められていて、最近では問題の花粉症などのアレルギーにも効果があるといわれて注目されています。

料理の付け合わせや薬味に利用されることが多いしそですが、アイデア次第で様々な料理に利用でき、成長に応じて葉、芽、花穂、実の全ての部分がつかえる利用価値の高い食材です。

紫蘇の特徴にβカロチンが多いことがあげられます。βカロチンは油を使って炒めたり揚げたりすることでビタミンAとしての吸収率が高まります。

例えば、魚のフライや天ぷらには青じそを巻いてから揚げると、臭みもとれ、一石二鳥です。

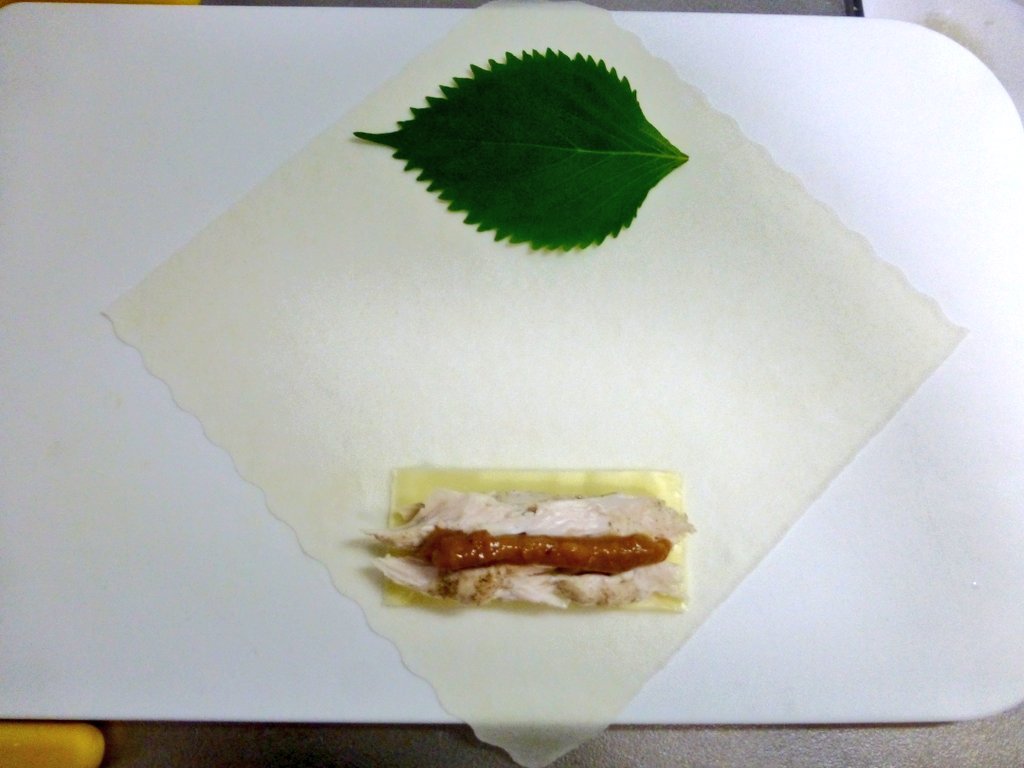

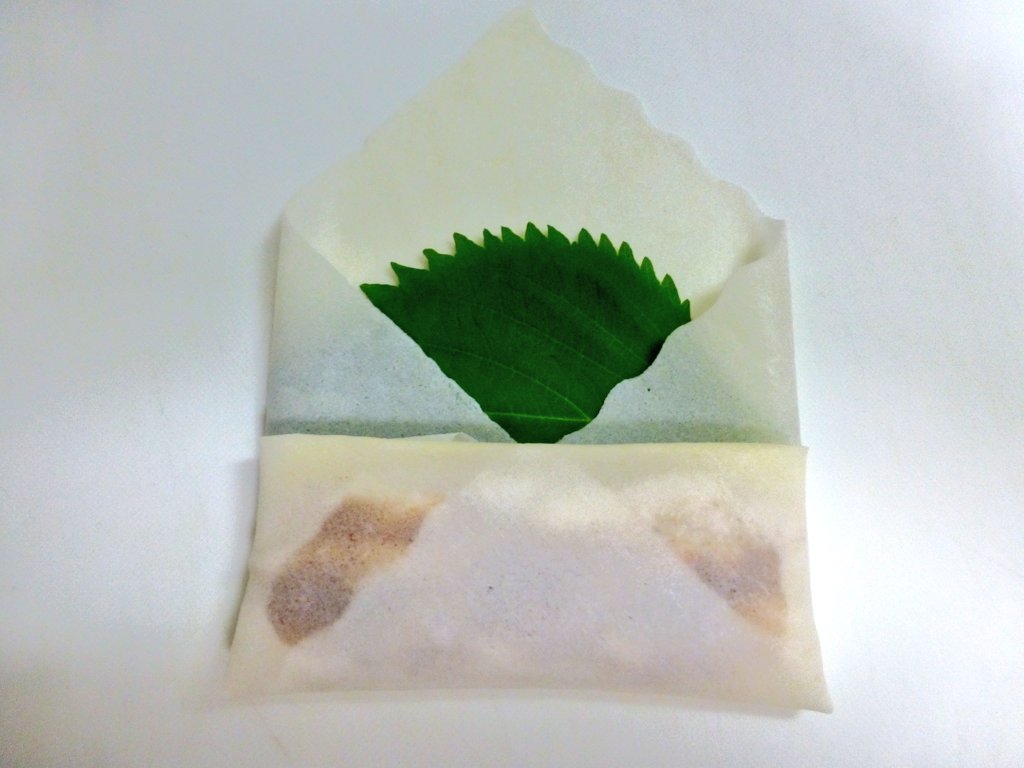

加熱することで吸収率が高まるとのことなのでチーズささみ梅肉入り春巻きを作ってみました

春巻き作りは初めてでしたが簡単に美味しく出来ました

皆さんも作ってみてくださいね♬♬